【作者简介】

艾黎福尔(1873—1937),法国著名艺术评论家、艺术史与历史学家,早将艺术与文化进行跨领域研究的艺术史学家之一。他运用高度诗意化的语言讲述艺术史的方法使本书深受读者喜爱,一经问世被陆续译成多种语言在世界各地相继出版,至今仍不断重印。

译者简介:

张延风,北京语言大学教授,1969年毕业于北京外国语学院法语系。著有《法国现代美术》《中西方文化掇英》等,译有《黑非洲艺术》,现致力于中西方艺术比较和文化艺术研究。

张泽乾,武汉大学教授,武汉大学外语学院院长。多年从事法国文化研究。著有《法国文化史》《法国文明史》《20世纪法国文学史》等。

【免费在线读】

初版导言(1912年)

当遥远的中国文明返回自己的往昔而推迟其消亡之日,当印度为平息自身的狂热而向亚洲传播一种宗教时,亚洲文明的波涛渐渐淹没了西方世界曾一度经历过光辉灿烂而又宏伟壮丽的青春时期的河岸。有史以来,潮起潮伏。从伊朗高原到濒临大西洋的那片清新宜人的土地上,居住者随波变动。几次悄无声息的入侵,增加了欧洲北部平原的人口,这些人将重新唤起南欧人的纯真,后者因跟亚洲订下一个过于使人心烦意乱的契约而使自己的内心信仰大为削弱。我们曾看到,腓尼基人在把迦勒底和埃及的科学与理想带到希腊以及意大利的同时,也带去了印度神秘信仰狂热的反响,由此在西方世界的一切生活领域里产生了具有神秘色彩的震颤。我们曾看到,希腊在亚历山大的推动下,在印度混沌、惰性的灵魂中点燃了富有感召力的思想火花,而罗马则接受了亚洲的逸乐主义;当这种思想给罗马带来和平时,运动的节奏渐渐趋于疲竭……缔造世界未来的热浪席卷过后,一场大的歇息势在必行,人类的本性也该有所反省,以便使过于绷紧的头脑和误入歧途的理智,忘却征服外部世界和追寻其本性之源的念头。

自希腊灵魂的大一统局面开始解体,自两种流派的分野在哲学家的思想和艺术家的灵感中日见端倪,自柏拉图和普拉克西特利斯将精神生活与利西波斯和亚里士多德的实利主义两相对立之日起,处于青春年少时期的人类便不再迷恋外部世界。两种主潮——打碎本能冲动的理性主义和紊乱人意志的享乐主义走向了它们各自努力的反面,怀疑主义和神秘主义为传道者打开了通道,他们为以往过于哀怨的生活而悔恨,在困惑不定的众人的心田中播下种子,鼓动他们赎补追求肉体淫欲的弊端,唤起他们对心灵的关注,宣称西方人还需要一千年才能在一种新的平衡中找回他们的尊严。

正是由于形而上和道德的唯灵倾向的融合,正是由于我们摆脱了自身的罪恶和堕落,摆脱了存在的观念(在这种观念前,我们有权为自己降生于这个世界感到懊丧),才使得一神论次毫不妥协地在希伯来先知们的教理中形成了。从此,上帝脱离了人世,人除了个人生活外,再也无法触及它。神学家们所谓的这种神的统一性曾给我们的心灵灌输过可怕的二元论,这种二元论或许曾为我们所有人接受,现在仍对我们每个人构成一个无法摆脱的考验。正是它让我们在漫长的世纪中寻觅我们自己,正是它一千年来在我们心灵深处维持着满足肉欲的渴望与获得拯救的希冀的痛苦斗争。也正是由于这样,我们才明白我们的能力恰恰存在于倍受煎熬的痛苦中,存在于纯粹的动物性和从神圣的理智中获得快乐的和谐中。

艺术,作为这种和谐的崇高、富表现力的形式,作为仰仗对物质和智能的厚爱来证实它的一致性的生动形式,当伦理性宗教的出现否定了艺术活动的作用,并促使人性走向它一贯遵循的道路的反面时,艺术就得和崇拜自然的信仰同时消亡。犹太人曾经在西方思想中宣扬过伟大而贫乏的灵魂孤独,他们仇视并谴责形式,同出一辙的阿拉伯人也表示过对它的轻蔑。应该让整个欧洲,它的海湾,它的山脉,它那肥沃的平原,清爽的空气,多样的地形和它为精神提供出路的那些问题联系在一起。让居住在那里的人民,在经过十个世纪的痛苦斗争和不懈的时断时续的努力之后,摆脱包括阿拉伯思想和希伯来思想在内的紧缚。要让印度在佛教思想的主旨中战栗,在努力显示其力量及动人的美色的同时,感受到由繁殖和死亡带来的山河迁移的不停运动,以使它增建那千万个活神的庙宇。

当吠陀印度的泛神论和埃斯库罗斯悲剧时代的多神论达到各自表现形式的而开始走下坡路时,在那些开始声称意欲一统天下的显赫的道德宗教的内蕴中,无不出现同样的沮丧心理,并对终毫无用处的行动感到失望。人类处处都在厌倦生活,厌倦思索,就像当初他们自己热爱行动时颂扬勇敢那样,颂扬这种倦意。基督徒的逆来顺受,佛教徒的涅槃主义,阿拉伯人的宿命论,中国人的传统主义,都产生于摒弃努力的悲观主义的需要。阿拉伯人之所以能逃避这种令人气馁的思想造成的结果,只因为先知对他们的苛求是重视外在的努力。这符合他们游牧生活和征战生活的需要,戎马颠沛可以保证他们用死亡换来的安宁,他们驱使被其征服的人民为他们劳作。中国人之所以能够幸免,只是因为他们缺乏理想主义,他们讲究实际的精神所倡导的恰好是为了让自身的活力束缚和延缓行动。善于归纳的西方人和耽于声色之乐的印度人要摆脱这种局面,只有利用教义强加给他们的安宁,借以在他们的土地上重新植入其本能的根系,并且用改头换面的方式全力以赴地反对离经叛道的思想。释迦牟尼和耶稣的弟子们早已向各自的信徒们灌输两位至尊的观念,但却把代表无所不在的爱和随之而来的无处不在的行动的这两个人的真正面孔遮掩得严严实实。

现在伦理宗教已成为历史,我们认识到仅作为美的本身一个侧面的道德需求,在试图取消或减少美学需求时,它就失去了力量。我们完全能够认识基督教和佛教曾为世界带来一种奇妙的激情。确实,在印度,佛教对于婆罗门教从未像基督教对异教那样进行过彻底的迫害。这不是一块土地和一个人种的精神针对另一块土地和另一个人种的精神之战。它产生于一种潮流,这种潮流推动印度人将他们的心灵与天宇之声相融合,要求天宇之声不断渗入他们的灵魂。这是令人生畏的感官论在道德领域的扩展,当它把人的灵魂与猛兽、树木、水流和石块的灵魂相融汇时,它就无法拒绝听从人类的召唤。在西方,正好相反,人类灵魂借助自然力的蔓延,在以政治体系组织起来的基督教内部,只会形成叛乱因素。正是借助于这一点,基督之魂才在我们的精神外表印下了深刻的痕迹。

基督教宣扬弃绝生活,但是,当西方社会的经济和政治演变驱使人们接触生活时,为了使其组织适应新的功能并确保新的满足,它又竭尽所能鼓动人们去追求生活。我们的感官已经沉寂了1000年,1000年中人类的活力被压抑在心中,灵魂在一种恐怖的孤寂中堆积起一个充满混杂欲念的世界,一个未被表达的直觉以及爱之狂热被错误窒息的世界,当它再也无法抑制这一切时,就像林中困兽夺得生路时一样为自爱陶醉了。历史上从没有比这更壮观的景象,人类带着虔诚的疯狂向形式蜂拥而去,并且又一次丰富了它。

当我们从整体上考虑古代艺术和中世纪艺术的表现形式,尤其是印度和西欧的表现形式时,应该去探寻一番那令我们惊异的区别的根源。古代世界从未禁锢过对形式的钟爱,相反,正是由于对形体的喜爱,使得雅典雕刻家们的哲学观点在埃斯库罗斯、索福克勒斯和菲迪亚斯时代保持着发展、和谐与持续性。埃及被神权统治限制在形而上学的范畴中不得越雷池一步,它把人放在结构中研究,永远把人定义为它投射在地上的影子的形状,只要太阳还能映出其身影。希腊挣脱了教条的束缚,探研了人与自然的关系,在体积、动作这些生动的形式中重新发现了确定星体演变、地球轮廓运行以及大海潮汐运动的规则。人与人共同经历过痛苦后产生的关系,被搁置太久的希冀、几个世纪的苦行以及在肉体和道德横遭压制之后感官的解放带来的快乐,中世纪西方把这一切归之于形态,与物质陶醉的泛滥混为一谈,这种泛滥使它与中世纪印度之间建立了一种模糊而又神奇的和谐关系。婆罗门时代的印度感到佛祖与其同在,就像哥特时代的欧洲受到社会需求的诱惑,感到另一个世纪又复活于身。它反对神学家,反对主教会议,反对教廷神父,而称颂耶稣慈祥的灵魂——既具艺术性又富同情心的灵魂。

然而,就像在基督徒身上体现的那样,人类肉体需求的苏醒迈开了革命性的一步。在印度人身上,它在释迦牟尼的道德激情和婆罗门的泛神论狂热中找到了动源。这种苏醒在反对伊斯兰教的唯灵论的同时,也充分体现在柏柏尔清真寺的奔放、金属或木质的花边以及波斯画那流光闪耀的装饰物上。这种苏醒曾艰难地摆脱阿兹特克人恐怖梦魇的纠缠,去收集他们眼睁睁看着被切断的肉片。这种苏醒同样体现在中国人的高度耐心中,他们借助形式,使那些凝聚着他们道德平衡的实体成活。一言以蔽之,中世纪无论何时何地,人们并不知道自己所追求的真正目标,总是利用宗教作为借口,以教义指导为名,行反对宗教精神之实,来赢得他们的普遍生活。正是这一切,造就了中世纪艺术追求含混不清的自由那种异乎寻常的特点,造成了它在感知领域里的阵阵狂热和大量繁殖。口头语言只要能表达某种含义就无可厚非,并且导致在赤裸裸的本能力量驱动下,灵魂深处感情的宣泄与外部世界发生杂乱的混合。哲学探索本来曾指引古代艺术走向形式和谐之路,但在这里,由于教理的废置而变得毫不足取,这一废置使得教理之外重新显出生气、变得无拘无束的感官意识以及普遍之爱拒绝了人类意志的控制。中世纪法语名作中令人惊叹的逻辑首先应用于实用的物体,如果说阿拉伯人在沙漠上竖起了精神的抽象意图,那么,它则用玫瑰和女人填充了部分复原的艾勒汉卜拉宫。不朽的狄俄尼索斯重新征服了地球,他把佛的爱心、耶稣的仁慈、伊斯兰的尊严融入自己的信仰中,当普罗米修斯受西方共有的神的恩惠在其身旁再生时,他也一样为神秘的陶醉所淹没,不知自身为何物。中世纪重创了反神认识,而这些神本是它所一向敬仰的。

这种并非永恒的认识总是在反对诸神中形成的,即使诸神像希腊的奥林匹亚诸神一样,阐述了要实现这种认识必须先理解的法则也罢。在我们信仰的托词和那些信仰的真正含义之间,我们有过无法避免的混淆。很久以来,我们看到艺术和宗教沿循同一条道路,艺术几乎专一地在宗教所象征的堤坝之间运行,一旦一神被另一神所代替,它也随即改变面貌。我们从来没有仔细想过,为什么所有的宗教,即使它们充满了敌意,表现出来的形式总是在不断地维系着它们,并且随着时间的推移终走向协调。我们从未思索过,为什么艺术家精美的创作总是与宗教狂热的极盛时期不相吻合;为什么同一个宗教在它生气勃勃之时经常保持沉默,而有时仅是在近于衰竭时才显现自己。我们从未追问过,为什么那些法国画像画家,只在反对主教和君主的压迫、寻求公众生活安宁的反叛运动过后,才把他们的意志表现在大教堂的石块上;为什么他们的颓丧迹象恰好在15世纪显露出来,而那时天主教正处在极度激动人心的亢奋期。我们从未认真考虑过,为什么印度把对立的诸神混合在同一感官兴奋的爆发中;为什么伊斯兰世界至今还保留着对十个世纪以前的狂热信仰的不妥协,任其清真寺坍为废墟却不思重建;为什么中国艺术家有时属于三支或四支不同的派别,而日本的艺术家几乎总给人一种不属于任何派别的印象;为什么欧洲人仅为一仁慈之神筑起祭台,而阿兹特克人却在他们的祭台上保留着屠杀生灵的传统。我们从来就没有思考过,所有这些民族是否对他们的信仰赋予过感觉的形式。

然而,在我们年富力强的时候确应具有艺术创造力,这种需要就像食粮和爱憎一样至高无上,并在其获胜的进程中激发起我们的信仰。因为尽管哲学家和神学家反复训诫一切努力均皆徒劳,但正是接受他们教诲的人民创造着一切;因为他们的诗人用生活中富有创造力的词语所吟诵的,却正是我们行动的虚荣。基督教是具有悲观色彩的,伊斯兰教和多神论教亦然,但是这又有何妨!基督教徒使地球上涌现出一大片用拱穹、彩绘玻璃和塔楼构成的能发出洪亮声响的森林;伊斯兰教徒新建的拱穹的影子覆盖了它那无可救药的惰性;印度教徒开山劈林、兴建庙宇,使崇山峻岭多彩多姿。人渴求生活,祈求生活的咏唱者和雕塑者为其指点真正生活的迷津,即使他们所触及的只是死亡的主题,他们也乐于接受。不管一个民族敬爱的神灵为何物,这个民族总是按照其自身去塑造他们。

毫无疑问,我们需要信仰。只有在它身上汲取必要的力量才能支撑我们的信念,在我们眼前始终保持希望的意象。当一种形而上或新的道德强加于我们的需求时,我们赋予这种信仰以新的名称,但这只是改头换面而已,其精神实质并未改变,只要它还驻留在我们身上。那么,不管我们的行动和行动借助的宗教发生在哪个时代,各种各样的艺术形式只能是去体现这种信仰。我们的生活激情促使我们去突破一种神秘感,但过久地和这种神秘接触便会走向衰竭,信仰便只能成为长期沉眠后又走向衰竭的一种信任。当一种宗教达到其发展的和谐、富表现力的程度时,就不是由它来唤醒我们的信仰,恰恰相反,它正是我们幻觉领域里指导我们行动和激励我们的内在现实的写照。人在将达到自我实现时,会突然一下子全部承认他未知的一切东西,以免在其达到求知的过程中受到疑惑和不安的束缚。当他探究过多、内在信仰下降时,他的外在信仰还能持续下去,甚至还会强化,但他的思想的所有表达形式却会变得动摇不定。投入行动的人们,强求所有的宗教服从新颖德行的需求。只有当一个民族再无自信心时,一种宗教才能使其教义成为他们的准则。不管我们的天堂为何物,当我们自信时就能让它在地球上显现。为了神化我们的天堂,我们穿越世纪和时空,等待着生活在我们心中完全升华的时刻,信仰就是我们赋予毅力的一个宗教名词。

这种毅力闯入世界从来不带有醉人的神秘主义的暴力色彩。它一进入教堂、清真寺或宝塔的门槛,带给那些虔诚教徒的是,所举行的庆祝仪式被忘得一干二净,殿堂赖以存在的教义被置之不顾,人陷入对自身的崇拜以及为之付出无止境行动的那些已经停止和消亡的形式的极度激奋中。神秘这个词还有待定义。如果说神秘主义是那种沮丧的形式,它驱使人的灵魂走向消沉,走向外在诸神,在它们手里灵魂放弃了所有的意愿和欲念,走向只对死魂开放的花园,送给它们散发着尸臭的花朵,那么,唯有基督教的初时期认识这种神秘主义。那时一小群人生活在大量的迷信和宗教活动中,这种狂热而又生机勃勃的希望的形式,冲进了感觉和行动的繁茂田野,并且接纳了世上所有赞同它、替换它和激励它的力量的同时闯入。如果神秘主义是以这种形式出现,那么,它就是精神的本来创造者,它能与上述那些力量协调一致,并且显示出自身的手段,无论这个创造者崇拜哪一尊神,抑或否认一切神。如果它感受不到血管中有江河的流淌,哪怕是些积有泥沙和腐败物的河流;如果它看不见所有星座的光芒,即使是那些已经熄灭了的光芒;如果哪怕是积压在地壳里的原始火焰也不能烧毁其神经;如果所有人的心脏,即便是已经死亡或正待出生的心脏都不能跳动的话;如果抽象不能从感官达于心灵,并把心灵联系于那些使人们行动、使江河流淌、使火焰燃烧、使星移斗转的法则,那么,它连自己也不会认同。

然而在中世纪,到处或几乎到处是,所有的创造者都曾跟心灵和运动物质的精神有过一段模糊不清、无边无际的吻合。令人惊叹的是,他们中没有人或者说几乎没有人给我们留下他的名字。这在历史上确实可能是独一无二的现象,人民大众在生活中苦苦挣扎,而生活又不停地把大多数人的狂热的再生本能的盲目冲动回流给每一个人。在古代,至少在古代希腊,并不存在这一阶段,因为它在持续不断的努力中确保了自己的成就。在中世纪,人们一下子重新找到了与世界失却的联系,由于他们不知道过去的征服尚存在他们的潜能之中,再次的占有引起了巨大的喧嚣。众人创建殿堂庙宇,每一颗晦涩心灵的撞击浇铸了每一块垒起的石块,历史上从来没有如此这般涌现出这么多的穹顶、金字塔、钟楼和宝塔,涨潮般地从地上冒出来的雕像像植物一样吞食着空间,抢占了天宇。从亚洲的东南亚诸岛和喜马拉雅山到大西洋,从非洲的阿特拉斯山到北海,从秘鲁的安第斯山到墨西哥湾,一股不可抵御的爱之冲动,把互不相识的辽阔土地紧密地联接了起来。建筑学,一门尚未被命名的集体艺术,一首群体行动的造型赞歌诞生了,带着极度的喧哗,带着如此陶醉的激动。它就像是宇宙希望的号音,它也一样存在于世间所有的人身上,这些人在自身的存在中寻觅被隐藏起来不让他们看见的众神。当殿堂庙宇的建筑者们看见众神的面孔时,他们便停下手中的活计,同时做了一个绝望的手势,然而,这一举动却将神权政体堵塞睿智的铁胄扯得粉碎,并使每一个体由此赢得自我。

……

【内容简介】

《东西并进》是艾黎福尔《世界艺术史》的第二卷。作者回顾人类艺术发展的进程,带领我们从东方与西方两条线索中窥探中世纪艺术发展的壮美长河。你将在书中接触到东方与西方各大古老文明以及由它们孕育出的文化和艺术。其中包括印度艺术、中国艺术、日本艺术、热带地区艺术、拜占庭艺术、伊斯兰艺术、基督教艺术、法兰西思想和意大利艺术等。东方与西方竞相峥嵘的艺术绽放出各自的光辉,它们共同构筑起人类文明崛起的伟大历史,而又蕴藉着各自民族独特的智慧。

【目录】

章 印度艺术

节 印度之魂

第二节 达罗毗荼艺术

第三节 印度雕刻

第四节 恒河艺术

第五节 佛教的扩张

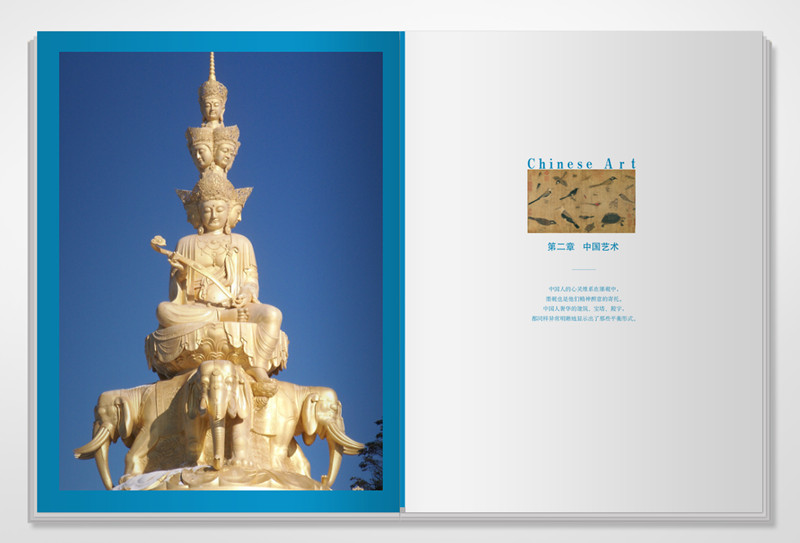

第二章 中国艺术

节 中国之魂

第二节 绘画

第三节 变异的象征主义

第四节 雕刻

第五节 圆的奥秘

第三章 日本艺术

节 日本艺术之源

第二节 古风格调与早期艺术

第三节 古典主义与装饰风格

第四节 简练的印象主义

第五节 弘伦及其艺术作品

第六节 版画

第四章 热带地区艺术

节 黑人艺术

第二节 波利尼西亚艺术

第三节 墨西哥艺术

第五章 拜占庭艺术

节 希腊灵魂的遗孑

第二节 圣象

第三节 拜占庭的扩张

第六章 伊斯兰艺术

节 征服

第二节 阿拉伯图案

第三节 偶像与精神

第七章 基督教与城市公社

节 基督教与蛮族

第二节 罗曼艺术

第三节 城市公社

第四节 尖形拱肋

第五节 法国雕刻艺术

第六节 大自然和大教堂

第七节 民众的天主教

第八章 法兰西思想的传播

节 法国的奇迹

第二节 英国艺术

第三节 德国艺术

第四节 西班牙艺术

意大利艺术引言

序篇 圣方济各的使命

节 意大利艺术之源

第二节 建筑艺术

第三节 乔托

第四节 锡耶纳画家

I艺术史小词典

【编辑推荐】

备受推崇的百年传世经典,享誉世界的艺术史权威巨著。

一部漫长的世界文化史,一场诗意澎湃的艺术殿堂之旅。

在某种意义上,福尔留给我们的遗产,也许*重要的就是他的文采,我们阅读他的艺术史与阅读其他的艺术史有很大的不同,那就是欣赏他讲述艺术史的语言,享受这位制言者(word-men)遣词研句的孤篇横绝,隽永不尽。——范景中(美术史教授和翻译家)

《世界艺术史》是艺术的百科全书。使我惊奇的是:即使他从未去过的地方,他也能对那里的艺术有深刻的见解。——熊秉明(哲学家、艺术家,法国东方语言学院汉语系系主任)

我留学法国时就知道这本书,把它引入中国是做件大好事。——吴冠中(画家)

艾黎福尔是一个非常勤奋的理论家。他的脑子像一座永动机,一刻也不停地思考问题。他在等公交时都在小纸片上写艺术笔记。——莱那特(法国艺术理论家)

艾黎·福尔百年传世之作《世界艺术史》系列丛书:

《世界艺术史(第 一卷):艺术发轫》

《世界艺术史(第二卷):东西并进》

《世界艺术史(第三卷):复兴与崛起》

《世界艺术史(第四卷):理性沉浮》

《世界艺术史(第五卷):解构与再生》

《世界艺术史》套装(共5册)