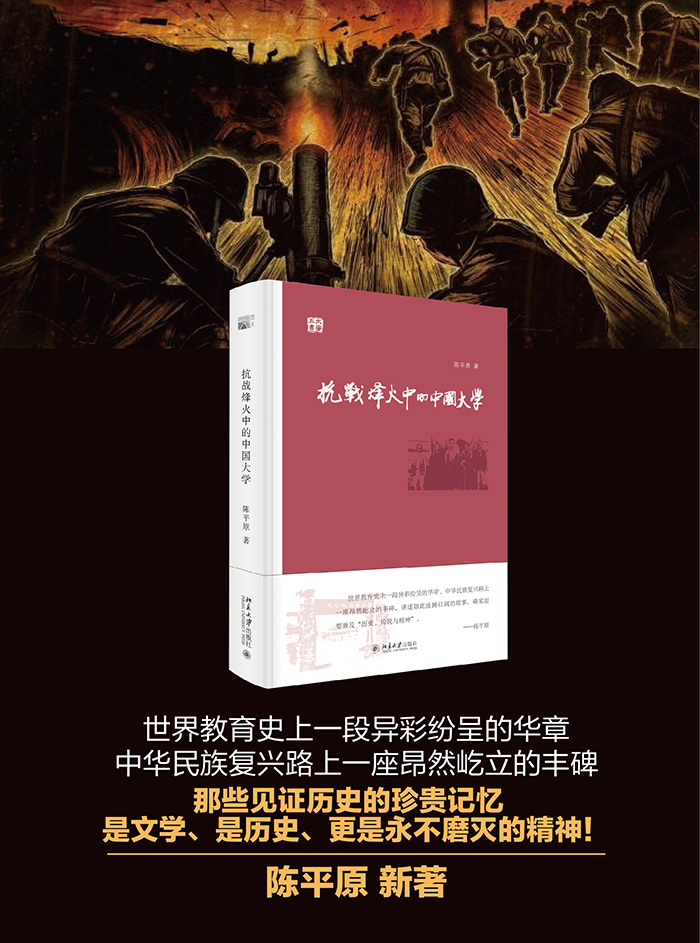

《抗战烽火中的中国大学》:呈现战时中国大学的精神风貌,让日渐遥远的“老大学的故事”重新焕发光彩。

2015中国好书强势入围:西方那一块土:钱乘旦讲西方文化通论

【内容简介】

《抗战烽火中的中国大学》作者借助档案、报道、日记、书信、散文、杂感、诗词、著作等不同史料的仔细辨析,讲述了抗战中中国大学内迁这一段波澜壮阔的历史,呈现战时中国大学的精神风貌。书稿跨越虚构写实的鸿沟,让日渐遥远的"老大学的故事"重新焕发光彩。

作者在论述中注重历史资料的发掘,着意生活细节的勾勒,强调教育规律的总结,凸显读书人的心境与情怀,引入国际视野以及当下的问题意识。

【作者简介】

陈平原,文学博士,北京大学中文系教授(2008—2012年任系主任)、*“长江学者”特聘教授、国务院学位委员会中国语言文学学科评议组成员、中国俗文学学会会长。曾先后在日本东京大学和京都大学、美国哥伦比亚大学、德国海德堡大学、英国伦敦大学、法国东方语言文化学院、美国哈佛大学以及香港中文大学、台湾大学从事研究或教学。

【目录】

“大学五书”小引

绪言:炸弹下长大的中国大学

此情可待成追忆

——中国大学内迁的历史、传说与精神

一、炸不垮的中国大学

二、年的统计

三、不该被埋没的文本

四、笔落如何“惊风雨”

五、“奇迹”该怎样讲述

永远的“笳吹弦诵”

——关于西南联大的历史、追忆及阐释

一、战火摧不垮中国大学

二、“光荣”不仅属于西南联大

三、必胜信念、学术关怀以及师生情谊

四、以本科教学为中心

五、“人和”的另一面

六、“应叫青史有专篇”

岂止诗句记飘蓬

——抗战中西南联大教授的旧体诗作

一、漂泊西南多唱酬

二、百一篇成聊自遣

三、诗史更愧无君才

四、还将孤愤托长吟

六位师长和一所大学

——我所知道的西南联大

一、从“宏大叙事”到“私人记忆”

二、师生之情与同窗之谊

三、“新文学”教学之披荆斩棘

四、湘黔滇旅行团的故事

五、政治与学术的纠葛

六、物质与精神之张力

参考书目

后记

【前言】

绪言:炸弹下长大的中国大学

“连天烽火”与“遍地弦歌”,这本是两种截然对立的情景,而在艰苦卓绝的抗日战争中,二者竟巧妙地相互配合,交织成撼人心魄的乐章。我曾不止一次推荐加拿大学者曼古埃尔所撰《阅读史》中的一幅照片[1]:1940年10月22日伦敦遭德军轰炸,很多房子倒塌了,这间西伦敦荷兰屋图书馆,墙壁也已倾颓,地下满是砖石,竟然有人不顾敌机刚刚离去,又在书架前翻检自己喜爱的图书。我说:这固然是对抗厄运,坚信未来,但也不妨解读为:“阅读”已经成为必要的日常生活,成为生命存在的标志[2]。后来,我终于找到一幅可与之媲美的老照片,那是西南联大教授朱自清、罗庸、罗常培、闻一多、王力的合影(图1)——我故意略去拍照的具体时间及地点,以便将其作为抗战中意气风发的中国读书人的象征。在一次专题演讲中,我提及这幅照片:“联大有什么值得骄傲的?联大有精神:政治情怀、社会承担、学术抱负、远大志向。联大人贫困,可人不猥琐,甚至可以说‘器宇轩昂’,他们的自信、刚毅与聪慧,全都写在脸上——这是我阅读西南联大老照片的直接感受。”[3]今天的中国大学,从校园建筑到科研成果,都正朝“世界一流”飞奔,但再也找不出如此明亮、干净与自信的合影——那是一种由内而外、充溢于天地间的精神力量。

战火纷飞中,中国大学顽强地生存、抗争、发展,其中蕴涵着某种让后人肃然起敬的神秘的力量。历朝历代,凡狼烟四起时,容易遭受毁灭性打击的便是手无寸铁的师生及学校;只有当战乱平息,统治者才有心思在满目疮痍的废墟上重建教育。借用建安八年(203)曹操所下《修学令》:“丧乱以来,十有五年,后生者不见仁义礼让之风,吾甚伤之。其令郡国各修文学。县满五百户置校官,选其乡之俊造而教学之。庶几先王之道不废,而有以益于天下。”中国历史上几次影响重大的衣冠南渡,就其实际效果而言,确实在某种程度上实现了教育、文化及科技的转移,但从未有过在战争中为保存文化而有计划、成建制、大规模地撤退学校的壮举。抗战中中国大学之所以没被炸垮,还能弦歌不辍,乃中央政府、后方民众以及大学师生共同努力的结果。

如此扣人心弦的故事,古代中国未有,同时期欧美各国也谈不上——那是因为,美国远在天边,不太受战火影响;英国虽被轰炸,国土未被入侵;法国全境被占领,大学无处可迁;唯有前苏联,在卫国战争中同样存在大学内迁的现象。只是因各大学在外流徙时间不长(以莫斯科大学为例,1941年10月迁离危城,1943年春胜利回归),没能像西南联大等中国大学那样,不但未被战火摧毁,还在发展壮大的同时,催生出众多美好的“故事”与“传说”。

谈及西南联大等内迁大学的贡献,容易说的,是有形的,如培养人才、推动科研以及投身战场;不太好说的,是无形的,那就是在生死存亡的关键时刻,如何凸显某种高贵的精神气质。具体说来,硝烟弥漫中,众多大学师生之弦歌不辍,这本身就是一种稳定人心的力量。抗战中,大批中国大学内迁,其意义怎么估计也不过分——保存学术实力,赓续文化命脉,培养急需人才,开拓内陆空间,更重要的是,表达了一种民族精神以及抗战必胜的坚强信念。而在中国大学日渐富有、也日渐世俗化的今日,谈论那些已经隐入历史深处的、“破破烂烂但却精神抖擞”的西南联大等,也算是“别有幽怀”。

我曾提及:“跟专业的教育史家不同,我的研究带有明显的问题意识,首先是解决自己心中的困惑,而后才是史学价值的追求。不过,一旦进入具体课题的实际操作,我还是努力保持史家实事求是、多闻阙疑的风格。我说过,在中国,争辩教育得失,不专属于教育家和教育史家,而是每个知识分子都必须承担的权利与义务。我已出版的几本小书,大体上都是实践这一诺言,即便不够专业,起码也是认真思考的产物。”[4]因专业背景的关系,我谈晚清至五四新文化运动时期的中国大学,为拿手当行;其次便是对于当下中国教育改革大潮的评论——思考不见得周全,但洞见还是有的。至于中间这一大块,我之选择“抗战烽火中的中国大学”,是希望兼及史学研究与现实关怀。

说起来,关于“战争中的大学”这个题目,我酝酿了好长时间,只是多为演说或短论,不太能端上台面,只好任其散落各处。

记得我早谈论这个问题,是1997年1月为北京大学出版社重刊《中古文学史论》所撰跋语,其中提及:“南渡的感时伤世、魏晋的流风余韵,配上嵇阮的师心使气,很容易使得感慨遥深的学子们选择‘玄学与清谈’。四十年代之所以出现不少关于魏晋南北朝的优秀著述,当与此‘天时’‘地利’不无关联。”[5]对于西南联大乃至所有内迁大学的教授及学生来说,“南渡”既是学术对象,也是文化氛围,更是精神传统——时至今日,我仍坚持这一发现。另外,谈内迁大学的教学及科研,既充分肯定其业绩,也不盲目拔高,理解各专业领域所受战争的影响不同,体贴学者们是如何八仙过海各显神通的,如此观察与评论,兼及政治史、学术史与教育史,使得我谈抗战中的中国大学,可与此前此后的大学史论述血脉相连。

三年后,我发表题为《过去的大学》的短文,谈西南联大极为严苛的图书借阅制度,以及教授会在动荡年代所发挥的作用。前者是为了渲染大学的艰难处境,后者则凸显联大如何“内树学术自由之规模,外来民主堡垒之称号”[6]。但撰写此文的主要目的,是推介六卷本的《国立西南联合大学史料》(北京大学、清华大学、南开大学、云南师范大学编,昆明:云南教育出版社,1998年)。而对我本人来说,从中得到的好处是,熟悉西南联大这些琐琐碎碎的档案资料,必要时可以手到擒来。

又过了两年,我在《中华读书报》上发表《吴宏聪与西南联大的故事——吴宏聪先生的〈向母校告别〉及相关照片》[7],文章引述了我在中山大学读硕士期间的指导教授吴宏聪先生的来信及文章,讨论西南联大的学术品格。吴先生乃西南联大中文系助教,此前几年曾赠我精心保存的离开昆明前全系师生的合影,这回又专门撰文回忆那天拍照的情景,实在难得。此拍摄于1946年5月3日的“国立西南联合大学中国文学系全体师生合影”,以及吴先生所描述的拍照前后的故事,是我每回演讲中国大学内迁历史时都要演示的。

可我真正认真对待此话题,是从2007年开始。那一年,因参加宗璞先生从事文学创作六十周年座谈会,我发表《小说家眼中的西南联大》,谈及借文学作品了解西南联大,值得推荐的是鹿桥的长篇小说《未央歌》,汪曾祺的系列散文(如《泡茶馆》《跑警报》《沈从文先生在西南联大》《西南联大中文系》《翠湖心影》等),以及宗璞的《野葫芦引》。带有总论性质的,是以下这段话:“鹿桥的小说侧重‘青春想象’,汪曾祺的散文则更多‘文人情趣’,宗璞呢,我以为颇具‘史家意识’,其系列长篇立意高远,气魄宏大。”[8]系列长篇小说《野葫芦引》那时仅出版了前两卷(《南渡记》,1988年;《东藏记》,2001年),我预言,倘若计划中的《西征记》《北归记》能顺利完成,并保持前两卷的水准,那么,宗璞作为小说家的地位将大为提升,其在文学史上的既定评价也势必改观。

约略与此同时,中山大学为中文系老系主任、西南联大校友吴宏聪先生做九十大寿,我提前撰写了长文《六位师长和一所大学——我所知道的西南联大》,请《21世纪经济报道》及时刊出,且送到了祝寿会场。此文主要谈论吴宏聪、王瑶、季镇淮是如何饱含深情地追忆他们各自的导师杨振声、朱自清、闻一多,并借此呈现他们对西南联大的想象的[9]。

那年的12月15日,我在浙江人文大讲堂做题为《教育史上的奇迹——西南联大的意义》的专题演讲,现场效果很好,《钱江晚报》记者据录音整理,以《陈平原:寻找21世纪中国的“大学之道”》为题,初刊《钱江晚报》2007年12月18日第14、15版。虽然日后收入北大出版社2009年版《大学有精神》时,我改回了原来的题目,但我承认,“寻找21世纪中国的‘大学之道’”,确实是那次演讲“压在纸背的心情”。此报道摘录了我演讲的四个片段,分别是“留下了‘读书种子’”“联大人胜在‘心态’”“全力培养本科生”以及“今天我不想谈校长”,另外一半篇幅则留给了现场问答,因此显得很有现实针对性。

其实,那年4月,春暖花开时节,我还在云南大学做了题为《此情可待成追忆——关于大学生活的追怀与叙述》的专题演说,涉及西南联大处,我引证了冯友兰的自述、吴宓的日记、汪曾祺的散文、冯钟璞(宗璞)的小说,还有四位老学生的回忆录——杨振宁的《读书教学四十年》、何炳棣的《读史阅世六十年》、许渊冲的《追忆似水年华》以及何兆武的《上学记》等。只不过这篇初刊《学园》创刊号(昆明:云南人民出版社,2008年)的演讲稿,着重点在如何追怀大学生活,兼及昆明的西南联大、香港的新亚书院以及英国的剑桥大学,现场效果虽不错,但体例驳杂,我不满意,故从未收入自家集子。

第二年深秋,参加日本学者木山英雄《北京苦住庵记——日中战争时代的周作人》中译本出版座谈会,迫使我从另一个角度思考问题。那就是怎么看待抗战中沦陷区的政治及文化生态,以及如何谈论类似周作人这样的“落水文人”。在《燕山柳色太凄迷》一文结尾处,我谈及读《北京苦住庵记》的感想:“对于生活在太平岁月的读书人来说,面对乱世中的‘文人落水’,首先是哀矜勿喜,千万不要有道德优越感。其次,不管是讥讽/批判,还是理解/同情,谈论此类错综复杂的历史场景及人物,分寸感很重要,即所谓‘过犹不及’是也。作为史家,必须坚守自家立场,既不高自标榜,也不随风摇荡,更不能一味追求文章之‘酣畅淋漓’。有时候,论者之所以小心翼翼、左顾右盼,文章之所以欲言又止、曲折回环,不是缺乏定见,而是希望尽可能地体贴对象。”[10]如此有感而发,因为那段时间,我正关注“伪北京大学”“伪中央大学”,以及沦陷区读书人的精神状态。既坚守自家立场,又保持必要的张力,这种论述姿态,使得我在辨析教授们离开北平时的“毅然”与“茫然”,以及在民族大义与个人处境之间的痛苦挣扎,有较为真切的感受与体悟。

我之谈论抗战中的中国大学,至此方才正式上路。此前乃随意点染,算不上专业研究,故不收入本书;的例外是《六位师长和一所大学——我所知道的西南联大》,因可见初的研究思路及感怀,故特意保留。本书共四章,各文的大致思路如下:

章《此情可待成追忆——中国大学内迁的历史、传说与精神》(初刊《澳门理工学报》2015年2期)酝酿很早,定稿却在后。讲述抗战中中国大学内迁这一段波澜壮阔的历史,事后回忆与学者发掘固然重要,但更值得关注的是当事人当年的文字,看他们如何在惊魂未定之际回首往事,制造传说,总结经验,畅想未来——那既是文学,也是历史,更是精神。此文借1941年《教育杂志》的“抗战以来的高等教育专号”、《战时全国各大学鸟瞰》一书以及《解放日报》所刊《抗战后专科以上学校集中区域》,勾勒各大学的迁移路线、地理分布以及办学特色。另外,选择二十篇或年轻学生或大学校长的文章,纵横交错,呈现战时中国大学的精神风貌。文章后讨论如何跨越虚构与写实的鸿沟,让日渐遥远的“老大学的故事”重新焕发光彩。

第二章《永远的“笳吹弦诵”——关于西南联大的历史、追忆及阐释》(初刊台湾《政大中文学报》第16期,2011年12月)试图从教育史、学术史、思想史、文化史乃至政治史等不同角度入手,重新发掘国立西南联合大学的历史、传说与精神。于颠簸流离中弦歌不辍,此乃当年中国大学的共同生态;可后人谈论抗战中的学术文化建设,为何多以西南联大为例证?除了三校合一学术实力超强,更因牵涉“故事”的诞生与传播机制。而对于这所明星大学,近年学界及媒体多有高唱赞歌的,本文之强调“必胜信念、学术关怀以及师生情谊”,凸显“以本科教学为中心”、辨析“人和”的另一面,自信有不少精彩的发现。

与前两章之历经多次演讲的打磨不同,第三章《岂止诗句记飘蓬——抗战中西南联大教授的旧体诗作》(初刊《北京大学学报》2014年6期)却是一气呵成。陈寅恪、吴宓、朱自清、潘光旦、浦薛凤、魏建功、浦江清、萧涤非等八位西南联大教授,抗战期间多有旧体诗创作,当初很少公开发表。他们的相互唱酬不只是因为共同的文学兴趣,感情交流与相互慰藉或是更重要的因素,注重的是友情、修养与趣味。八位教授学术背景各不相同,之所以都选择旧体诗,既确认其文化身份,让作者得以思接千古;又可以借助韵语,表达某些幽微的思绪以及不合时宜的感觉,指向的是个人修养、历史意识与文化情怀。这些“有情”且“鲜活”的史料,让我们得以了解他们在战火中的遭遇与思考、困惑与怨怼,以及压在著述背后的心情。

第四章《六位师长和一所大学——我所知道的西南联大》体例上有点特别,如此“公私兼顾”,既谈我的导师,也谈导师的导师,希望在三代师生的视野交汇处,凸显一所大学所曾经拥有的英姿。如此设计,作为单篇文章没有问题,收入本书则略嫌松散。当初之所以抛开大路,另辟蹊径,选择“限制叙事”策略,的理由是,对于像我这样喜欢玩味细节的读者来说,这样写显得更亲近,更可信,也更有人情味。

为了凸显大思路,本书删繁就简,就选这四篇互相交叉、略有重叠、可以对照阅读的大文章。其工作目标是,借助档案、报道、日记、书信、散文、杂感、诗词、著作等不同史料的仔细辨析,跨越虚构与写实的鸿沟,让日渐遥远的“大学精神”重新焕发光彩,也让“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的大丈夫形象重新站立起来。

这既是世界教育史上一段异彩纷呈的华章,也是中华民族复兴路上一座昂然屹立的丰碑,讲述如此波澜壮阔的故事,确实需要兼及“历史、传说与精神”。本书的论述策略是:,注重历史资料的发掘,第二,着意生活细节的勾勒,第三,强调教育规律的总结,第四,凸显读书人的心境与情怀,第五,引入国际视野以及当下的问题意识。若真能做到这五点,这个本就很精彩的“大学故事”,是能讲好的。至于“绪言”的标题套用罗家伦《炸弹下长大的中央大学——从迁校到发展》(初刊1941年《教育杂志》,后收入《逝者如斯集》,台北:传记文学出版社,1967年),只动一字,尽得风流,目的是向罗家伦等饱经忧患而奋斗不息的前辈们致意。

本书、二章是经历多次演讲、不断“演进”而成的,虽说汇集成书时做了认真剪裁,还是带有明显的说话口气。“演说腔”的残留,多少影响文章的学术深度。但我不后悔。因为,当初现场听众的热烈反应,已给了我很大鼓舞。某大学教授听完演讲,甚至建议我举办“巡回演出”——不是因为我的表演格外出色,而是故事本身很动人,值得年轻一辈认真倾听。

这就说到了图像资料。每回成功的演讲,精心准备的演示文稿(PPT)起了很大作用。尤其是“秀”出不少珍贵的历史照片,给听众以意外惊喜,抵得上研究者的千言万语。本书之所以限制篇幅,一个重要因素是为了方便配图。不是所有的书籍都需要插图,但此书非“左图右史”不可。

仅以此小书,纪念伟大的中国人民抗日战争胜利七十周年。

2015年2月17日初稿,2月28日修订于京西圆明园花园

【免费在线读】

永远的“笳吹弦诵”

——关于西南联大的历史、追忆及阐释

七七事变爆发,平津很快陷落。1937年8月,奉部令,国立北京大学、国立清华大学和私立南开大学在长沙组成国立长沙临时大学;1938年2月西迁入滇,4月抵昆明后,更名国立西南联合大学;抗战胜利,1946年7月31日联大结束,三校各自返回平津。据西南联合大学北京校友会编《国立西南联合大学校史》称:“9年之中,先后在联大执教的教授290余人,副教授48人。前后在校学生约8000人,毕业生有3800人。”[1]日后,这些教授与学生中英才辈出,这所大学因而永垂不朽。

借助于报纸公告、电台广播、私人通信等,获得信息的三校学生纷纷历尽艰险,赶往长沙报到。1937年11月1日,学校正式上课。上午九点,响起了警报,师生并未逃避,校史上加了个括号“实在也无处可躲”[2]。作者的本意是,当时尚未来得及挖防空洞;我则理解为,已经没有退路了,故师生们置生死于度外,大义凛然地走进教室。此举颇具象征意义,就在这连天炮火中,大幕徐徐拉开——“万里长征,辞却了五朝宫阙,暂驻足衡山湘水,又成离别,绝檄移栽桢干质,九州遍洒黎元血。尽笳吹弦诵在春城,情弥切。”[3]

一、战火摧不垮中国大学

八年抗战,中国大学不仅没被战火摧毁,还发展壮大,这实在是个奇迹。据史家称,1937年,抗战爆发前夕,全国专科以上学校(含国立、省市立、私立)108所,教员7560人,职员4290人,学生41992人;1945年,抗战胜利时,专科以上学校(含国立、省市立、私立)141所,教员11183人,职员7257人,学生83498人[4]。具体到某著名大学,情况尤其明显。比如,浙江大学1936年有教授、副教授70人,在校生512人;到1946年复员返杭时,教授、副教授达到201人,在校生2171人[5]。中央大学1937年度有在校生1072人,教授、副教授133人,全校教师290人;到抗战结束前的1944年度,在校生3837人,全校教师590名,其中教授、副教授290名[6]。唯独声名为显赫的西南联大,因系三校合一,发展规模受到很大限制。同样以1944年度为例,西南联大各类学生加起来,不过2058名,至于教职员382名,其中教授、副教授179名,数量上远不及中央大学[7]。也就是说,作为整体的西南联大,其办学规模约略等于中央大学的三分之二。考虑到中央大学和西南联大均为国立大学,其经费来源一样,单看这两组数字,便能明白国民政府的态度[8]。对于大学来说,规模不等于水平,更不等于贡献;但无论如何,中国的高等教育没有被战火摧毁,反而越战越强,这点很让人欣慰。

在大部分国土相继沦陷的状态下,为了保存“读书种子”,也为日后建国大业储备人才,不甘附逆的中国大学,在国民政府的统筹下,纷纷内迁。早关注这一重大现象并作出详细调查的,是1941年10月25日《解放日报》所刊《抗战后专科以上学校集中区域》:

成都(川西)区(学生约6500人):武汉大学、四川大学、东北大学、中央大学医学院、中央技艺专校、西康技艺专校(以上国立)、金陵大学、金陵女院、朝阳学院、光华大学、齐鲁大学、华西大学(以上私立);重庆(川东)区(学生约7000人):中央大学、女子师范学院、药学专校(以上国立)、重庆大学、四川教育学院(以上省立)、复旦大学(筹改国立)、私立中华大学等;昆明(云南)区(学生约4500人):西南联大、同济大学、云南大学、中正医学院、艺术专校、国术体育专校等(均国立);贵阳(贵州)区(学生约4000人):浙江大学、唐山工程学院、贵阳医学院(以上国立)、湘雅医学院、大夏大学(以上私立)等;西北区(学生约5000人):西北大学、西北工学院、西北农学院、西北医学院、西北师范学院、西北技艺专校(以上国立)、山西大学(省立)等;两广区(学生约4000人):中山大学、广西大学(以上国立)、江苏教育学院、广东文理学院(以上省立)、华中大学、国民大学、广州大学、勷勤学院(以上私立)等;湘西区(学生约1100人):湖南大学、师范学院、商业专校(以上国立)、民国学院(私立);上海区(学生约7400人,注:伪校不在内):交通大学、暨南大学、上海医学院、上海商学院(以上国立)、沪江大学、光华大学(分校)、震旦大学、东吴大学、大同大学、上海法政、上海美专、南通学院等,以及抗战后新成立之太炎文学院、达仁学院、新中国大学等十余校(均私立);北平区(学生约2500人,注:伪校不在内):燕京大学、辅仁大学、中国大学、协和医学院、铁路专校(以上私立)、中法大学(中法合办)。其他地区(学生约3000人):如分散在福建之国立厦门大学、私立协和学院、华南女子文理学院;浙江之国立英士大学、省立医专;江西之国立中正大学、苏皖政治学院;河南之省立河南大学等。

附注:一、各地区主要专科以上学校均已列入。有“等”字者即尚有少数未列入。

二、陕甘宁边区及敌后各抗日根据地不在内。[9]

这一统计,包含了迁入租界的若干国立及私立大学,但排除了日本人控制的“伪校”(如“伪北京大学”“伪中央大学”)。1941年12月7日日军偷袭珍珠港,太平洋战争爆发,北平及上海等地又有不少高校停办(协和医学院、沪江大学)或内迁(燕京大学迁成都、交通大学迁重庆)。中国人民政治协商会议西南地区文史资料协作会议编《抗战时期内迁西南的高等院校》,其中收录《抗日战争时期内迁西南的高等院校情况一览表》,记载抗战期间迁往西南的高校56所,未见上表的有36所。近十几年,随着学界对于抗战中大学内迁的研究日益精细,这个数字还在不断增加。

抗战中,大批中国大学内迁,其意义怎么估计也不过分——保存学术实力,赓续文化命脉,培养急需人才,开拓内陆空间,更重要的是表达一种民族精神及抗战的坚强意志。而绝大多数大学的迁徙过程,并不是事先设计好的,而是迫于战火临近,不得不一再搬迁。像西南联大那样暂住长沙,而后迁往昆明,已经算是很幸运的了。创建于1907年的国立同济大学,校址原在上海吴淞镇北,抗战八年间,辗转内迁六次:一迁上海市区,二迁浙江金华,三迁江西赣州,四迁广西八步,五迁云南昆明,六迁四川李庄[10]。而国立浙江大学同样历尽艰辛——“经过四次大的搬迁,行程2600余公里,足迹遍及浙、赣、湘、桂、闽、粤、黔七省,于1940年1月到达黔北,在遵义、湄潭、永兴等地坚持办学,直至抗战胜利,于1946年5月返回杭州。”[11]在遵义、湄潭等地办学的浙大,据中国核武器研制的主要奠基人之一王淦昌回忆:“虽然条件艰苦,生活清贫,但我们朝气蓬勃,精神愉快,学术风气很浓,有‘东方剑桥’的雅称。同事之间,同学之间,师生之间团结友爱,亲密无间,平等相待。”[12]正因此,浙大人对于贵州心存感激,南归之前,专门以校长竺可桢名义立碑纪念[13]。

当然,抗战中内迁大学之立碑纪念,著名的,还属冯友兰撰文、闻一多篆额、罗庸书丹的《国立西南联合大学纪念碑》。具体谈论的是西南联大,但碑文所表达的情感,尤其是南渡而能北归的欢欣与赞叹,属于全体内迁高校的师生。

中国大学如此大规模内迁,且坚持到后胜利,这确实是个奇迹。二战中其他国家的大学,也都面临各种危机,但差可比拟的,是前苏联的诸多学校。康斯坦丁诺夫等编《苏联教育史》称:“历史上前所未有的伟大卫国战争形势,不能不影响到国民教育和苏维埃学校活动。成千上万高年级学生、教师和大学生,满怀强烈的爱国主义激情,离校参加了民兵、红军和游击队。”[14]为了保护儿童,政府将靠近前线的幼儿园和小学撤退到后方;至于学校课堂“讲授的内容具有更大的实用性”,“同生活建立了更密切的联系,并设立了战时防御题目的讲授”[15]。毫无疑问,高等院校与卫国战争的关系更为密切:“为了抢救高等学校的物质、文化财富,高等学校的全体师生员工进行了奋不顾身的斗争,把147所高等院校的教学实验设备、图书馆、珍贵陈列品,撤退到国家的后方。”而斯大林格勒战役获胜后的第八天,一批苏联大学教授来到这个被彻底破坏的城市,重建医学院,第二年便恢复了正常的教学工作[16]。苏联卫国战争中,与西南联大的遭遇为接近的,莫过于莫斯科大学。“就在1941年6月22日战争爆发的当天下午,(莫斯科大学)就有数百名教师、研究生和本科生以及职工投笔从戎,参加了保卫祖国的斗争。”不久,又有物理系教授、历史系教授等师生数百人上前线。整个战争期间有三千多人参加苏联红军,许多人牺牲在战场。而留在学校里的专家,则“彻底修订了科研工作计划,把一些有关和平建设的课题取消了,而把具有国防意义的课题放在首位”[17]。具体的迁徙行程是:1941年10月开始,大部分师生迁到土库曼共和国首都阿什哈巴德,12月1日复课;1942年夏季,战局不利,又迁往斯维尔德洛夫斯克;随着苏军由战略防御转向战略进攻,1943年春,莫大胜利回迁莫斯科[18]。换句话说,莫斯科大学漂流在外的时间不到一年半。

英国的大学虽被轰炸,但未被占领;法国全境被占领,大学因而无处可迁;唯有前苏联,在卫国战争中同样存在大学内迁的现象,但因时间不长,没能像西南联大那样——不但未被战火摧毁,还在发展壮大的同时,催生出众多美好的“故事”与“传说”。

有一点值得注意,基于对长期抗战的预期、对学问的敬重,以及对中国国情的了解,国民政府并没像一战中的英美或二战中的苏联那样,征召大批的大学生(更不要说教授)入伍。在这个问题上,*及大学校长们有更为长远的考虑。面对各方激烈争议,*不为所动,认定:“抗战既属长期,各方面人才,直接间接均为战时所需要。我国大学,本不甚发达,每一万国民中,仅有大学生一人,与英美教育发达国家,相差甚远。为自力更生抗战建国之计,原有教育必得维持,否则后果,将更不堪。至就兵源而言,以我国人口之众,尚无立即征调此类大学生之必要。”[19]浙大校长竺可桢,也在《大学生与抗战建国》中表达了类似的见解:“次大战时,英美各国都送大量的大学生上前线去是一个失策,到了战后才深深地感觉到”;“国家为了爱护将来的领袖人物起见,不把大学生送往前线去冲锋杀敌,则他们应如何奋身图报,努力上进,能把将来建国的重任担当起来,方可对得起战死沙场的勇士们,方不愧为今日之程婴。”[20]当局表彰热血青年投笔从戎,但不做硬性规定,这也是抗战中教授及大学生牺牲较少的缘故。西南联大纪念碑的碑阴刻有“国立西南联合大学抗战以来从军学生题名”,参军人数834人,牺牲5人。实际上,还有若干没来得及汇入此题名的[21],但总的来说,并非绝大牺牲。

二、“光荣”不仅属于西南联大

抗日战争中,于颠簸流离中弦歌不辍的,不仅是西南联大。可后人谈论“大学精神”,或者抗战中的学术文化建设,都会以西南联大为例证。作为史家,我承认此例证很有说服力;但同时我更想强调,还有很多同样可歌可泣的“大学故事”。战火纷飞中,中国大学顽强地生存、抗争、发展,其中蕴涵着某种让后人肃然起敬的精神。

纪念抗战胜利六十周年,《南方日报》刊文为中山大学“抱屈”:“前后7年,颠沛流离,几度迁徙,三易校址。先迁云南,复迁粤北,三迁粤东仁化、连县。抗战八年,不少中国人记住了西南联大,殊不知在广东的国立中山大学,师生们在国难面前也经历着民族个人的深重磨难,在流离中坚持学术理想,在动荡里坚持抗日救亡,在历史上留下一所名校沉重而充满精神的一笔。”[22]是的,“在流离中坚持学术理想,在动荡里坚持抗日救亡”的,不仅仅是中山大学,也不仅仅是西南联大。我要追问的是:为何联大的故事广为传播,且更深入人心,乃至成了“中国大学”理所当然的“代表”。

北大、清华、南开三校合一,学术实力超强,这当然是为重要的原因。可除此之外,还牵涉一些别的问题,比如“故事”的传播与更生。就以“湘黔滇旅行团”为例,校歌里提到的“万里长征”,由北京、天津而暂住长沙,这一段不稀奇;第二年转赴蒙自、昆明,三路人马中,湘黔滇旅行团独领风骚。约三百名师生组成的旅行团,3500里长途跋涉,历时68天的“小长征”,无论当时还是日后,都一再被提及,且作为联大精神的象征。

正如胡适在纪念联大九周年集会上说的:“这段光荣的历史,不但联大值得纪念,在世界教育史上也值得纪念。”[23]可其他大学也有类似的举措,为何长期湮没无闻?1938年7月,同济大学第四次内迁到广西贺县八步镇:“这次迁校,从赣州到桂林一段,大多数同学组织了赴桂步行队,每队十一二人,坚持每天走五六十里路,充分体现了同济大学同学吃苦耐劳、共渡时艰的奋斗精神。到桂林后,沿漓江乘木船经阳朔至平乐,转程至八步,前后花了两个月的时间。”[24]1938年9月,浙江大学从江西泰和转往广西宜山,“学生方面,为锻炼体质,沿途采访计,另有步行团之组织,计分两队,共有陶光业……等二十人。以九月十九日出发,校长当赠以地图表格等件,以示鼓励。”这次“经行千里,费时四十余日”[25]。1939年初,中山大学辗转撤往云南澂江,据说有几百学生,“分别结队从连江西行,长途跋涉,徒步赴滇,历经粤、湘、桂、黔、滇5省,后赶到澂江复课”[26]。1939年5月,河南大学师生员工“在王广庆校长的率领下,徒步北越伏牛山,经方城、叶县、宝丰、临汝、伊阳、伊川,行程六百余里,终于抵达嵩县县城”[27]。为何其他大学的“步行队”声名远不及湘黔滇旅行团?作为“事件”,中大校史的说法相当含糊[28],同济则是半个世纪后的个人追忆,浙大有二十人名单,属于记录在案,可也就是这么两句话[29],哪比得上西南联大校友的连篇累牍、声情并茂?

湘黔滇旅行团指定了丁则良等三人为日记参谋,全面记录旅行团活动,写成了约二十万字的日记,寄到香港交商务印书馆刊行,只是因太平洋战争爆发而不幸失落[30]。即便如此,也有诸多书写刊行,如外文系三年级学生林振述(林蒲)的《湘黔滇三千里徒步旅行日记》(1938年春发表于《大公报》副刊《小公园》)、中文系二年级学生向长清的《横过湘黔滇的旅行》(1938年10月发表于巴金主编的《烽火》)、政治系二年级学生钱能欣的《西南三千五百里》(商务印书馆,1939年版),以及生物系助教吴征镒的《长征日记——由长沙到昆明》(《联大八年》,1946年版)[31]。上世纪80年代以后,有心人士积极整理资料,征集照片,引导校友追忆往事,加上中外学者的介入,湘黔滇旅行团的故事因而相当完整。读张寄谦编《中国教育史上的一次创举——西南联合大学湘黔滇旅行团记实》,你很容易明白,为什么同济大学的“赴桂步行队”等会失落在历史深处。

同样是长途跋涉,湘黔滇旅行团之所以格外引人注目,除了旅程长,还因为旅行团中有教授闻一多、李继桐、曾昭抡、袁复礼等。张寄谦在《中国教育史上的一次创举——西南联合大学湘黔滇旅行团记实》的序言中,除概述湘黔滇旅行团的组织及行程,还提及此旅行团如何“出人才”——截至此书刊行的1999年,旅行团成员中日后当选中国科学院院士的有屠守锷、唐敖庆等十一人,当选中国工程院院士的有陈力为等三人;至于著名人文学者,除了序言列举的任继愈、马学良、王玉哲、刘兆吉、唐云寿等,作为后学,我还可以举出查良铮(穆旦)、季镇淮、何善周、丁则良、孙昌熙等。这也是此旅行团格外吸引人的地方——如此藏龙卧虎,确实了不起。

此次“小长征”,影响了这三百旅行团成员,也影响了这所大学的性格。确实如美国学者易社强)所说,经由一遍遍的言说与书写,“长征的现实夹杂着神话和传奇的色彩”[32]。“这次长征是一次艰苦卓绝的跋涉之旅,此后是八年患难,它成为中国知识分子群体才能的象征;因此,也成为中国高等教育和文化持续不辍的象征。”[33]

一个事件或人物,能否被后人追怀不已,除了自身的历史价值,还与有无动人的细节相关。中央大学濒临长江,内迁重庆为顺畅,也为便捷,本没什么好说的。可校长罗家伦很会讲故事,抓住一个细节,让你永志不忘。1937年10月底,中央大学大部已搬迁,罗家伦到南京三牌楼农学院实习农场和职工道别。校长走后,农场职工认为畜牧场的这些美国牛、荷兰牛、澳洲牛、英国猪、美国鹅、北京鸭等都是饲养多年的良种家畜,决定把这些家畜家禽搬迁到大后方去,于是推举王酉亭为负责人,经过千辛万苦,历时一年,于1938年11月中旬到达重庆。罗家伦1941年“于重庆警报声中”撰写《炸弹下长大的中央大学》,称:“我于一天傍晚的时候,由校进城,在路上遇见牠们到了,仿佛如乱后骨肉重逢一样,真是有悲喜交集的情绪。”[34]这故事实在太动人了,以至于日后讲述抗战中的大学内迁,很难遗漏中央大学。

联大师生的湘黔滇旅行团,也是因为有大量的细节,才显得如此丰满,且神采奕奕。旅行团从一开始就注意搜集资料,专人记录日记,沿途采风问俗,顺便做社会调查及文化考察,甚至还留下了《西南三千五百里》(钱能欣)、《西南采风录》(刘兆吉编)这样的作品。此外,像抄录玉屏县县长刘开彝具名的布告[35],沿途拍摄各种照片[36],以及围绕闻一多教授的一系列故事,所有这些,都是湘黔滇旅行团之所以不朽的重要原因。

……

【书摘与插画】