序一

史 航

如果有个视频节目叫《局部》,一期一期传着,播着,图的是什么呢?

应该不是为了拼图,拼出一个什么整体。

整体往往是幻觉。

我们手捧艺术史或文学史,不过是手捧著者给那段历史起好的绰号,不过是面对着微缩景观里的七大奇迹,胡萝卜雕出来的万里长城。

整体,往往不如局部可以信任。

局部,就是一堆漂流瓶,装着当事人的一得一见一赞一叹,被他陆续丢到海里。他相信海不仅仅是海,海里有船,船上有人,海那边,也有人。有人会捞起瓶子看看,或心许,或诧异,那一瞬所感知的亲切或陌生,就对得起那个局部了。

因为,亲切或陌生,都不是麻木。

丹青兄近就做了这样一件事情,一件让人没法麻木的事情。

《局部》十六期,我来回看过几遍。有好几期,我故意把画面关到小,或是闭上眼睛,总之让视频变了音频。我就是想让自己的想象力,贫乏得只知横平竖直、不察姹紫嫣红的想象力,先往前面跑一跑。

丹青说到布法马可的《死亡的胜利》,说到苏珊娜·瓦拉东笔下的男裸体女裸体—那到底会是怎样?

睁眼就可见正确答案,那么,容我先闭上眼睛,胡乱想想看。没见过骆驼,多只能想象到马背肿,但,多想象了几种马背,见到骆驼就更敏感吧。

生于今世,麻木易,敏感难。

海量信息冲刷一切,世界前所未有地透明,守着搜索引擎,想不当钱锺书陈寅恪也难。给我十秒,什么都查得到。然而查到也就是查到了,哪有什么惊喜可言,铭记更是奢谈。下次再用再查,永远可以探囊取物,也永远两手空空。

若是不甘心这样,就跟丹青去他的那些审美现场吧。

大卫作为雕塑,你见过各种尺寸的图片了,你也记得他有五米高,然而,你翻画册时,不容易绕到他的背后,看人家屁股。这就是在现场能享的福利。

委拉斯凯兹将近六十岁才当上宫中总管,所以画《宫娥》要把穿正装的自己画进去,尤其要把腰间那一大串钥匙画进去。王宫的钥匙。

格佐里也要把自己画进去,自己还竖着四根手指,因为他那时接活的价位是四百弗罗林了,这很值得记载下来,炫于同行,传于子孙。

再读艺术史,再看到这些艺术家被标签化,我们仍只能袖手旁观吗?想想那一串钥匙,那四根手指,感受已不一样,这又是种福利,好像我们是人家的小学同学或乡邻街坊了。

卡帕齐奥喜欢画全景,他的全景画是给自己走神用的,时不时从近处看客的肩膀看过去。他看到远处有人闲逛,或者有狮子在闲逛,而人们在奔跑逃命。反正,卡帕齐奥“他顾不得跟我们啰唆,他就一个人在那里东张西望”。

巴齐耶,少壮从军的巴齐耶,场战役就送命的巴齐耶,丹青也不说自己有多怜惜,只在感慨他已有成就之后,闲闲说一句:“他要是活到七老八十,今天我们看到的全部算早期作品。”

梵高是个憨人。搞文学弄音乐,似乎不能是憨人。画画的,可以是个憨人,一笔一笔地憨下去。“憨人画憨人,穷人画穷人。”

早期印象派这帮家伙,“我们就是画我们的日子,画我们的上午,画我们的下午,画我们的快乐。”“这是这群乌合之众的集体记忆。”

其实,画家们游走于千载之间,永远是乌合之众,我们羡慕的也就是这个。他们彼此赞叹,但永远没法合流,只能是隔水相呼。这样才好。

有时合群,有时独处,孤单而又孤单得不甚长久的人是多么幸福啊。

《局部》提到的,不仅有好作品,更有好时光,大家在巴黎玩耍,在比萨玩耍,也在上海,时光像个猴皮筋,被他们抻得很长。

十六期《局部》,我强迫症一般地反复排行,后确认,喜欢后一期《杜尚的决定》。

罗兰·巴特在《写作的零度》中说:“文学已经不受保护了,所以现在是走向文学的时候。”

丹青说:“我来改一改:绘画已经不再光荣,所以现在是闲聊绘画的时候—包括闲聊杜尚不画画。”

晚年的杜尚,跟人家说:“你不欠这世界一幅画。”

这话真是铿锵。谁知老卧江湖上,犹枕当年虎骷髅。就这样的感觉。

陈丹青,他欠不欠这世界一本书呢,一本讲艺术和艺术家的书?

也许他是欠自己一本,这书出版了,可以扔回到从前某一刻,扔给刚刚学画的陈姓少年。

丹青讲到梵高那幅未完成的小画,那个没有面目的海边少年,讲到刘小东见了这画的复制品,表情非常痛苦,后说一句:“我操!画得太好了!”

那痛苦的样子,想来想去都是很有意思的。永远不忘初心,永远受着刺激,多好。

香港导演刘浩良回忆过他的射箭师父的教诲:“你不是要把箭射进红心!你要想象,箭原来就插在红心中,你把箭从箭靶拉到你的弓上,现在你要做的,只是放手,让它回到红心上。”

这是我读到的对于初心的好形容。

丹青说:“当我凝视哪幅画,心里狂喜,爱极了,有时会对此前酷爱的画家发生歉意,好像背叛了他。”是的,一期期《局部》看下来,就像目睹他的背叛史。

这背叛甚至是浑浑噩噩发生的,比如对杜尚。

他说:“我从未弄懂我喜欢的艺术家,更何况杜尚。”

我觉得,这是一种很幸福的茫然。就像人间犹有未读书,就像你始终不敢说看懂了爱人的眼神。

肯定有人会介意丹青的语气,他经常是情不自禁地赞叹,觉得这回我讲的这家伙,怎么这么好。

我也这样。我们都是习惯为好的东西高兴的人。换个角度来说,就是一惊一乍,就是眼皮子蛮浅的。

网友“法兰克1018”说喜欢《民国女画家》那期:“为什么喜欢?用他(陈丹青)自己的话说就是恳切。男性谈女性艺术家要谈得恳切,不容易。中国男人谈女性要谈得恳切,简直。”

丹青讲这些自己在乎的事情,就是这样又老练又恳切,又激烈又怅惘,就像个不能自持的钟摆,在那些好画好景好模样之间荡来荡去。

念小学时开运动会,经常要举牌子,每个同学的牌子是不一样的,若是一起好好举起,就是“振兴中华”或“增强体质”这样的标语了。也想过,要是我和同学串通,故意不举起来,或举得歪歪斜斜,那几个字是不是就呈现不了。估计是,但我从没敢尝试过,不敢这样挖一个堂堂集体活动的墙脚。

丹青这本书,就是从局部下手,挖着少有人挖的墙脚,让墙不再是墙,我乐观其成。

我从中收获了太多的次要信息,而次要信息的获得,就是审美的主动,就是一种解放。

艺术史文学史往往是比较势利眼的。我们言必称莎士比亚,不一定会关心同时代的马洛或福德,我们册封达芬奇,不一定在乎他的前辈师长是谁。

我们尊崇一流,忽略二流,终恰好是困居三流,因为,经由二流去一流的路,断了。

每个时代人们都只记得冠亚季军,以为凭借他们三位就能概括这个时代,提纯这个时代,然而这是不对的。歌曲选秀节目的前三位,并不代表这一世代的青年男女如何唱歌,前一百名一千名选手,才能有一点代表性。

所以,感谢丹青提到许多陌生的名字:布法马可,安吉利科,卡帕齐奥,等等。我尽力记住,记住这些冷门,冷门有时候更是一扇门,而热门不过是让我们排队进烤箱。

梵高给弟弟提奥的信里这样写:“早晚全世界都要学我的名字拼音。”这是憨人家风,亦是俊杰口吻。

木心说过:“识时务,不如识俊杰。”这话听着,就是那么令人鼓舞。俊杰是不管时务的,你识的俊杰多了,胆子也就大了,也就明白—时务,就那么回事。

以前我问过作家阿城,搞收藏有什么秘诀没有。他知道我是问着玩,他说得就也很好玩:“你把眼睛养娇贵了,就够了。”他说的是闷头去看真迹,习惯真迹,再看赝品,就像老校对遇见错别字,本能就会觉得刺眼。

《局部》我算是看完了,眼睛也就养得娇贵了些。

接下来该看什么,不知道。

郑板桥画过一丛兰花,破盆里漫出来的,题了诗,后两句是:“而今究竟无知己,打破乌盆重入山。”我附近没有山,我能去的就是美术馆、博物馆。哪怕就是一个人横着膀子乱逛,马二先生游西湖一般。看见山水大轴,欣赏的标准就是看那山水之间能否藏兵,能藏多少兵。

起码,要能藏住我。藏进画里,我就不再是一个人。哪怕是进了一幅莫奈的风景,我也不再是一个人。我看着克劳德·莫奈先生画完了他的印象,收工回家去喝苦艾酒,他知道自己今天干得相当可以。

《局部》期谈王希孟的《千里江山图》,有一句琐碎得好玩:“诸位要是有兴趣,就坐地铁到故宫去看原作。”

他连地铁都提到了,生怕你不去。

很老实,很恳切,不说便宜话,尽可能提醒。

丹青这本书,连同《局部》这节目,说到底就是个提醒。

我被喊来写序,那我就写点关于提醒的提醒吧。

有句话,他说了,我就总觉得是悬在我头上的达摩克利斯之剑:“漂亮话总是遗患无穷。”

但愿,我没说什么漂亮话。

2015年10月10日晨

序二:情热

—看陈丹青的《局部》

李 静

《局部》播完了。在后的第十六集,陈丹青感谢大家听他一路念稿子,他要回去画画了。

去吧。去画画吧。我这不愿离席的观众,蓦地想起塞尚写给左拉的信:“我跟毕沙罗学习观看大自然时,已经太迟。但我对大自然的兴趣依然不减。”

在陈丹青的目光开启下看画,对我亦已太迟。但是被他点燃的观看热情,却不会稍减。倘问《局部》系列对公众有何意义,这感受或可作一注脚。

这是画家陈丹青次通过视听媒介,连续谈他的“观看之道”。“局部”的命名,表明他放弃整体叙述、独陈一己所见的现代立场。视频节目的好处是:它能让我们观看陈丹青的“观看”。每一幅被他谈论的画,我们都可以尽情看其“局部”—中景,近景,细节特写……(啊,可惜不是原作)没看清,就暂停,想看多久看多久,兼以配乐,兼以他手拿稿子,有时照念,有时笑嘻嘻对着镜头闲聊—那是一个老辣纯真的耽溺者一边摩挲爱物,一边分享他的迷醉。那爱物,便是他在谈的画。

而他又不仅仅谈画。若不借题发挥,弦外有音,那就不是陈丹青了。若刻意如此,也不是他。一切皆出于天性—那慷慨而专注的情热。

于是有了他的目光,他的关切,他的取舍。略过艺术史上被参观过度的名胜,他的目光停在“次要画家”的精妙作品或著名画家的“次要作品”上。十六集下来,我们看到了一张与正统艺术史截然不同的艺术地图:王希孟的《千里江山图》,布法马可的《死亡的胜利》,蒋兆和的《流民图》,巴齐耶的画,瓦拉东母子,民国女画家关紫兰、丘堤,徐扬的《康熙南巡图》和《乾隆南巡图》,威尼斯的卡帕齐奥,俄罗斯的苏里科夫,佛罗伦萨的安吉利科,古希腊派格蒙群雕《巨人的战役》—几乎都是冷僻边缘的面孔。对每副面孔的解读,都融合了这位画家独自的心得,他的热血、澄明、欢欣和痛楚。只有两个“名人”做了单集—梵高和杜尚。对梵高,陈丹青拿他早年的一幅无名小画作由头,通篇聊他的“憨”,聊现代绘画的“未完成”特质;对杜尚,则只讲他那划时代的决定—放弃画画,并以此终结自己在《局部》的谈画。

“他总是越过故事主角的肩头,张望远处正在走动的人。”这是他评说卡帕齐奥画作的“景别”,也是他自己的艺术史方法论:偏离中心,“张望远处正在走动的人”—那些没有艺术史野心而只管画画的素心天才,被历史聚光灯忽略或灼伤的寂寞高手,时代漩涡之外的美妙浪花,艺术史上别有洞天的“次要讯息”。

他爱这些“次要讯息”。谈论TA们的时候,他的歆享同命之情溢于言表。只有发自深心的爱才能产生如此神情。在视频时代,“神情”是艺术批评的真实维度,也是感召力的源泉。它超越语言,直抵肺腑。

陈丹青喜欢“离题”。这是过于活跃热烈的心智难以安于一点的表征。他的思维因此不是纵深掘进的,而是平面跳跃的。这可能会是他的弱点,却被他发展成一个风格,一种陈丹青式的“复调批评”—谈艺术、谈画道的同时,也谈别的。那“别的”是什么呢?—个体,社会,制度,文明,总之,常识之中“人”的境遇。犹如一部音乐中的两股旋律,并行不悖,相互交织。不仅品评艺术,更要动乱生命。这是对鲁迅谈艺方式的延续—既庞杂,又纯粹;既辛辣,又优雅;既热肠,又冷静;既粗暴,又柔情。

【编辑推荐】

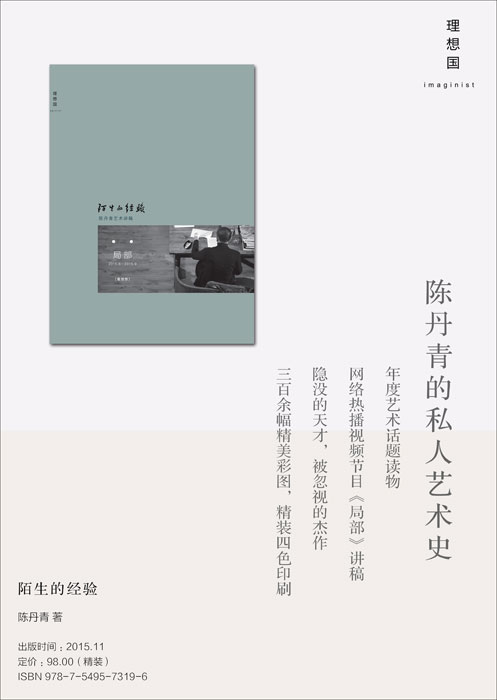

网络视频节目《局部》讲稿——陈丹青讲艺术的《局部》系列视频自开播以来,累计播放量已突破1600万,在结集成书过程中,陈丹青对讲稿进行了精心修订,并补充图说信息近万字及后记《陌生的经验》,、李静、韦羲、青原作序,相比视频节目,本书内容更为完整。

陈丹青的私人美术史——陈丹青首次将自己的观看经验结集成书,我们得以通过画家的视角来观看艺术作品。全书摆脱了传统的美术史框架,没有术语和理论,只讲故事和感受,是一本不可多得的艺术普及书。

隐没的天才,被忽视的杰作——作者特意选取美术史上较少被提及的作品展开讲述,这些作品很少有机会被大众接触到,却同那些广为人知的名作一样,有着丰富的艺术技巧和打动人心的力量,市面上的艺术普及类读物千篇一律,每一本介绍的都是类似的作品,本书的角度无疑是更独特的。

三百余幅艺术作品,精装四色印刷——陈丹青拿出其个人几十年来珍藏的画册和他游历欧洲所拍摄的照片,亲自裁切放大局部,为读者展现艺术品精彩、微妙、动人的细节,并配以详细说明,精装四色印刷,值得收藏。

【内容简介】

本书是网络视频节目《局部》的讲稿,从少年王希孟到憨人梵高的初习作品,从早期文艺复兴的捣蛋鬼布法马可到威尼斯画匠卡帕齐奥,从舞女出身的瓦拉东到民国闺秀女画家,从宫廷画师徐扬到战死沙场的巴齐耶……多数是被美术史忽略的天才与作品,虽经历史“隐没”而显得“次要”,却值得再度被认知、被观看。这是一份画家个人的观看与叙述,艺术史退为背景,艺术家,才是主角。

【作者简介】

陈丹青,1953年生于上海,1970年至1978年辗转赣南与苏北农村插队落户,其间自习绘画。1978年入中央美术学院油画系深造,1980年毕业留校,1982年定居纽约,自由职业画家。2000年回国,现居北京。早年作《西藏组画》,近十年作并置系列及书籍静物系列。业余写作,出版文集有:《纽约琐记》《多余的素材》《退步集》《退步集续编》《荒废集》《外国音乐在外国》《笑谈大先生》《归国十年》《草草集》《谈话的泥沼》《无知的游历》。

【目录】

序一/

序二:情热/李静

千里江山图

死亡的胜利

人民的胜利

初习的作品

巴黎的青年

谁养艺术家

绘画的放纵

非正式魅力

瓦拉东母子

民国女画家

徐扬的功德

讯息与景别

俄罗斯冤案

圣马可教堂

巨人的战役

杜尚的决定

走,去看陈丹青/韦羲

局部的远意/青原

陌生的经验(代后记)/陈丹青

【免费在线读】

陌生的经验

(代后记)

陈丹青

我的视频节目,梦一般做完了。去年几经踌躇,接了,当真做起来,实在是既难且烦。

早在2005年,刘瑞琳几次要我写写美术的普及读物。其时刚递了辞职书,一提美术教育,如避瘟疫:校园里、市面上,教唆画画的垃圾书还嫌少么?转眼十年。去岁梁文道领衔策划“看理想”系列,一群人团团围住,好说歹说,题目也先给圈定了,就是《局部》。我作状敷衍着,心里想,不得安宁的日子又要来了。

头集拍摄,眼看十来位剧组人员闯进画室,连楼道也摊放着器具:幡悔吗,来不及了。头一着是拉起窗帘,关灭所有灯盏,昏暗中至少折腾五小时,专用灯竖了起来,灼灼白光,满地电线……终于,我被命令走向强光照射的位置,被三架摄像机呈环形包围。众人收声了,这时,总有个小伙子手持摄影场的专用夹板,快步走近,照我脑门子跟前啪地一记,随即闪开。完了。人给逼到这种地步而须从容说话,好苦啊—我打起精神,独自开腔,勉力装作娓娓清谈的样子,正说到略微入趣而稍有介事,录音师叫停:由远及近,楼下那条铁路又有时代列车隆隆开来。

几分钟后,车声远去,我得装得若无其事,接着聊。七月,《局部》团队移师乌镇,换成室外的景别,可是满树蝉鸣,录音师几度放弃,众人于是拎着大堆器具,更换好几个地点。

近日将《局部》系列配图成书,排版、校对、做封面,我又回到熟悉的勾当:异哉!编了十年的集册,每弄一回,多少以为给市面添本新书,唯独这次,显得多余:全书内容先已变成活动的影像、有声的画面、网络的视频,自夏入秋,全程播完了,眼前的书稿岂不是节目吐出的渣?我恍然明白:过去大半年,自己参与了一件全然陌生的事。

脱口秀,时兴的专业,我学不会。会者,必具天生的口才。开初就对摄制组坚持:我只会念稿。他们同意了,于是开写。写稿,总算擅长吧,才弄篇,却也不然。二十分钟的播出时限,不可逾越,每篇三四千字,则难以顺理也得成章。平时作文,固然是小众范围的自欺,一旦卷入网络漩涡,就得巴结所有人。“所有人”是谁呢,我的写作失去了焦点—失去焦点,也得硬写,所幸,一集挨一集,临时起念,选定某人,我的茫然渐渐转为专注而归顺了:少年早夭的王希孟、委屈一世的蒋兆和、出师阵亡的巴齐耶、乏人知晓的瓦拉东、画史无名的苏州师傅、被遗忘的上海美人……是的。隐没的天才、次要的作品,理应反顾,我调转目标,朝向我所爱敬的良人,很快,再度被他们感动了。

“公众”怎么办呢?其实我早知道:除非自作多情,哪有“公众”这回事。

但我也就头一回觉知:写作不足道,倘若只为出书。由讲稿而视频,由视频而变回书,我领教了怎样才是视频,怎样地才能做成视频。实在说,《局部》十六集的真作者,并不是我,而是导演谢梦茜。本书内页随处记述了她的慧心与功劳。我从未梦想过自己的文稿配上音画,而配上音画的念稿,不至于太过讨厌。现在我承认,此事蛮好玩:不怕电影家见笑,过去一年,我竟傍着这位小导演而浅尝了弄电影的愉悦。

然而每集片尾的人名缓缓滚动着,快要滚完,这才闪过梦茜的名字,不行,我要谢谢她!此外如理想国刘瑞琳,总策划梁文道,制作头目杨亮,“土豆”当家的杨卫东一干人等,这里就不客套了—团队中有位机灵的男孩总会蹿过来,悄声提醒:陈老师:背心穿反了!裤链拉上—今次把戏耍过,我要听真话,是故以下批语弥足珍贵,全文引述,聊表感佩,可惜,不知道说话人的名与姓:

“看理想”点击量好也不过一期逾百万,照网络视频点击量指标,广告商绝不会青睐。看节目的“弹幕”就知道,受众有多少,以及大家抱什么样的心态看。除了少数文学、艺术爱好者以及想装逼找素材的人,有耐心看的年轻人实在太少。网络视频主要受众是九○后,节目方说不要低估观众,其实太高估九○后的胃口了。

现在生活够苦逼了,他妈的挤了一天地铁,累得和狗一样,你却给我在这不咸不淡地谈诗和远方。为毛搞笑类节目这么火,大家需要放松啊。从节目功能性讲,受众实在太窄,在豆瓣用户都得挑半天。如果你教大家如何泡妞,肯定看的人多。《晓松奇谈》明显胜出,因为在讲历史八卦,可以作很多人的装逼谈资。节目起码要和当下社会热点链接—还可以再猛一点。比如从近很火的“优衣库”事件扯到艺术上去,就有人看,就牛逼了。

当然,理想国是业界良心,但良心当不了饭吃。不要以你们所谓知识分子价值观去意淫大众,尤其那些“老逼梆子”,就更是自嗨!

发这段话的小友,是与某位九〇后资方磋谈同类项目时,得此妙谈。我一读而过,句句实话:现实感、方法论、文化把脉、业界出路等等等等,俱皆顾到;出语之醒辟,令我豁然省察当今的大环境与大趋势,立论之熟悉,则与我辈从小就被耳提面命的信条,处处咬合。我虽非“知识分子”,亦如挨批,顿起有罪之感。

且我也喜好粗口,以为爽快:原来,《局部》点击量背后是一小群“装逼”的青年—幸甚至哉!照实说:本人少小装逼,如今修到“老逼梆子”的境界,得此昵称,与有荣焉。是故还得郑重谢谢《局部》栏目下敲字捧场的小装逼们:入夏以来,友人举着手机给我看过几回观众留言,使我陶然“自嗨”者,是说看了《局部》,人会“安静”下来—这可是意外的回应、上佳的褒奖啊,如若果然,岂不反证了法国人蒙田所言:

人类的所有不安,就是回到家里也静不下来。

好了。后,容我起立感谢自王希孟到马塞尔·杜尚等十余位天外的嘉宾,是他们为这档节目赋予真的价值。编书时,利用页面空档,我增补了不少掌故兼以新的感触,一路絮叨着,再次惊觉:他们的伟大,他们的好,远远超过我的讲述。

2015年9月30日写在乌镇

◎ 精彩选摘

千里江山图

中国山水画的发端,实在太早了,比西洋人画风景画早了一千多年。你看隋代的展子虔,唐代的李思训、李昭道父子,虽然各自只留得一件作品,已是精美绝伦。我用油画临摹展子虔的《游春图》局部,才知道那种好法,不可言状。每次到台北故宫,我都去仔细端详李思训的《江帆楼阁图》,那是通篇贵气。苏东坡曾借他画的大孤山小孤山来作诗,我当知青时,还能背诵,可惜今天只剩苏诗,不见李画了。

唐之后,短短的五代,出了董源、巨然、荆浩、关仝,再过六百年,董其昌落笔题款,动不动就拿这几位祖宗讲道理。到了北宋后期,山水画的气格越来越大,路数越来越多。但这些美术史常识,手机上一查便得。今天单是讲宋徽宗年代的一幅画,一个人,就是,王希孟十二米长的手卷《千里江山图》。

这幅画,谢天谢地,如今好好藏在北京故宫。近年拿出来展示,我就脑袋贴在展柜玻璃上,像个傻子,呆呆地看。美术史专家怎样分析这幅画,我不知道。以我这弄油画的外行来看,《千里江山图》是中国山水画史的一场意外,一份孤立的文献。说它意外,因为此前此后的山水画长卷,没一件拼得过它,真真是;说它孤立,因为同样规模的卷子或许还有,留传下来的,就这么一件,王希孟也只得二十三岁的寿命。所以隋唐五代,宋元明清,许多名篇巨作都有专论,甚至专书,《千里江山图》谁都服气,但以我的无学,迄今不知道有没有专门的文献,细细地说它。

这幅画像个巨人,孤零零站在历史上。往前看,《千里江山图》可说是隋唐五代山水画百科全书式的总归结,往后看,是元明清三代文人山水画百科全书式的大辞典。为什么呢?我这里不是在讲绘画的美学,更不是讲美术史,有心的朋友,顶好自己坐地铁去故宫看,今天只来讲这幅画的一个点,就是:王希孟画这幅画时,年龄十八岁。

我们先来看手卷终端的一段题识:

政和三年闰四月一日赐,希孟年十八岁。昔在画学为生徒,召入禁中文书库,数以画献,未甚工。上知其性可教,遂诲谕之,亲授其法。不逾半岁,乃以此图进,上嘉之,因以赐臣京。

以下还有八九个字我弄不懂意思,不录了。前面的断句也未必对,特请国学家一笑。但大致的意思,还算清楚,即少年王希孟学画,被皇家画院录取,献了几次作品,不够好,皇上念其聪明,亲自调教,不到半年就画了这幅大画,得徽宗夸奖,赏他官位。

这倒有点像委拉斯凯兹(Diego Velázquez)二十岁进宫当皇家画师的经历,但又远不及,因为他给菲利普四世画了一辈子画,近六十岁才通过竞争,得了爵位,升为宫中的总管。委拉斯凯兹荣幸极了,在著名的《宫娥》(Las Meninas)中,他特意穿上带有爵位标识的上衣,腰里揣着总管的钥匙,把自己画下来—算算辈分,委拉斯凯兹比王希孟晚生五百多年。他俩要是相见,可以聊聊少年进宫的往事。论进宫的年齿,也就是资历,王希孟还比他早两年,但委拉斯凯兹十八岁的画,也好得吓人。咱们有机会专来讲讲他的少作吧。

十八岁什么概念?按照现代惯例,就是成年了,可以抽烟、买酒、驾车、搬出去、自己活。在不少国家,十八岁是婚姻的法定年龄,在中国,则是考大学的坎儿。乡下呢,多少十八的孩子早已出来打工,养家糊口了。但是所有成人说起十八岁,都有个意思,就是,你还小。我现在看见高中生大学生,随口称“孩子”,但我知道,这称呼有问题。

现代人在一切领域划分成人与儿童,漫长的古代,人类对“孩子”的概念,完全不同。那时成人带着孩子做几乎所有事,不区隔。十八岁的古人开始做爹妈,余风延续到现代。我在江西插队时,村里十几岁的孩子都有老公老婆,早早就是劳动力。美国乡下,许多孩子对父亲直呼其名,跟兄弟似的。管你儒家不儒家,成人和孩子的这种关系,是人类的大传统。

打仗不必说了。古人的兵将多数是“孩子”,霍去病平定匈奴时,二十出头,想必十几岁就是熟练的杀手。清代剿灭太平天国,好不容易抓到两个杀人如麻的首领,不过十六岁,不知死,不怕死,杀头前坐在地上,谈笑吃喝。

古代没有现代这种大中小学,更没有艺术学院,可是孩子们十二三岁就学门手艺,优异者,十五六岁独当一面,接活儿了。全部美术史工艺史的大部分杰作、工程,是年轻人做的,当然,有老师傅带着,盯着,统领着。不少考究的工艺,只雇童子,过十四岁就不要了,因为心不静,心不纯了。听过教堂的唱诗班吗?那种全神贯注,那种精密和神圣,是少年儿童珍贵的一切,过了十八岁,就转向智力,好比花谢了,开始结果子。

所以不要小看十八岁。十八岁的家伙是个天才,事情就可怕了。

绘画、音乐、文学,几十几百年,忽然就降生这么一位。魏晋唐宋的少年,随口赋诗,没人吃惊,才会出曹植、李贺,法国的兰波(Arthur Rimbaud),十九岁就不作诗啦。莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart)、圣桑(Saint-Sas),身子还没发育,就写四重奏和交响乐。米开朗基罗(Michelangelo)雕刻《哀悼基督》(Pietà),二十三岁,雕刻《大卫》(David),二十六岁,你看看他十五六岁的活儿,就不会惊讶。德拉克洛瓦(Eugène Delacroix)二十三岁画《但丁之舟》(The Barque of Dante),毕加索(Pablo Picasso)二十岁前后的玫瑰色时期,是他妙的一段,你看看他们十来岁的画,都不会惊讶。如今美院十八岁的少年顶多算附中两年级,自己都看不起自己,比比王希孟,他当年多么自信啊。

现在可以回到王希孟了。可惜除了以上这段题识,关于王希孟的史料,几乎没有。他才分高,无疑,但能十八岁画成这等境界吗?信不信由你。

绘画是手绘的,手艺。手艺之上,又是眼光。眼光,一是指观察之眼,一是指一边画着,一边如何判断自己的手艺。后者仍属技艺,包含经验,宫廷画师有得是这样的一流高手;前者,那是要看天分了。同一片山水,天才所见、庸才所见,出来不同的画格与画境。前几年我在台北美术馆看到一幅日据时代台湾画家的大幅水彩风景画,每片树叶,每根草,远远近近,大小粗细,全都画出来,好看极了,一点不繁乱,不枝蔓,生气勃勃,有种天然的均衡感,好比自然本身,我一查,作者当年十八岁。

十八岁的感知系统,是全息的,好比崭新的电脑,搜索功能,下载功能,反应功能,绰绰有余,灵极了。你留心小孩子看世界,尽是大人不注意的细节,少年看世界,简直浑身摄像头,年轻新手画画,兴致勃然,只要技艺在手,一半是逞能的快感,一半是他对眼前的世界太好奇,太动心,太热爱。思想、寄托、寓意、境界,不是少年人的事情。所谓虚实、提炼、滋味、风格,是成年画家的智力意图和精神追求,是一种所谓文化上的自我驱策与自我锤炼,少年,则是拿着生命力和感觉做事情。

整体看,隋唐的绘画,加上东晋顾恺之画中的山水画萌芽,可以说,就是中国山水的童年期,早期文艺复兴绘画的意思,神似隋唐,一股子少年的稚气、秀气、灵气、英气。五代北宋的山水,格局扩大,气势雄浑,用墨趋于老熟,隋唐山水画这位少年,渐渐长大了,但是宫廷仍然热衷青绿山水,青绿山水的源头与画脉,起自隋唐,延绵数百年,忽然遇到十八岁的王希孟,又少年了一下子,出人意表,光华灿烂。现在这幅绢本手卷老旧昏暗,憔悴了,逾千年前刚画好时,想一想吧,那是金碧辉煌,简直奇迹,难怪宋徽宗嘉赏,宋徽宗自己是个高明的画家,他知道,他画不出《千里江山图》。

《千里江山图》的野心,远远超过隋唐的展子虔和李思训,王希孟沿袭的全景观,是五代北宋开

【书摘与插画】

穿白袜的女子

静物 提琴

栀子花

圣 维克多山

丑角与喜剧演员